近代建築だけじゃない!高度経済成長期の大阪に建てられた“いいビル”の渋〜い魅力を建築家視点で徹底解説

2024.03.21

1950〜70年代、高度経済成長期の大阪に建てられたビルの魅力とは?「好き」を突き詰めるマニアをゲストに大阪の魅力を深掘りする「OSAKAマニア探訪」。今回は建築家・高岡伸一さんが「いいビル」の鑑賞法をご紹介します。

テレビドラマ「名建築で昼食を 大阪編」(テレビ大阪/2022年)が人気を呼んだように、たくさんの魅力的な建築が残る大阪都心部。「大阪市中央公会堂」や「芝川ビル」といった戦前の近代建築がもてはやされがちですが、1950〜70年代にかけての高度経済成長期にも個性豊かなビルが建てられていたのをご存知でしょうか。

このころのビルは、先の大阪万博にも通ずる「未来への希望」にあふれた建築から、無機質に感じられつつも周囲との調和を考え尽くした建築まで、時代背景を色濃く反映したものばかり。一見すると地味に思えるビルも、目を凝らせば入念な工夫が見て取れるのです。

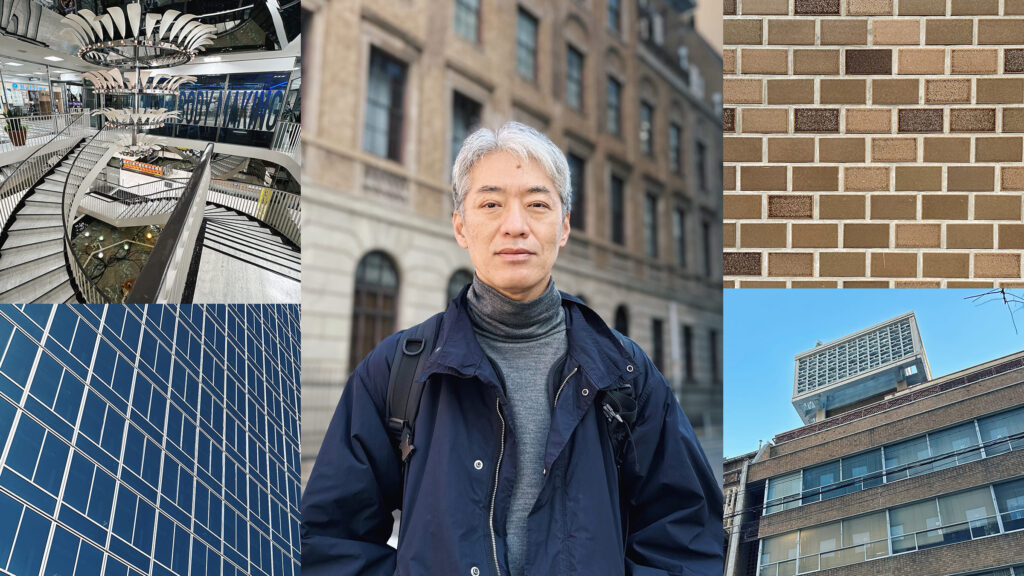

今回ガイドに迎えたのは、1950〜70年代に建てられたビルを「いいビル」と定義し、書籍やイベントで熱烈な愛を発信するグループ「BMC」(ビルマニアカフェ)のメンバーで、建築家の高岡伸一さん。毎年秋に催される「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」(イケフェス大阪)で、事務局長を務める人物でもあります。

2014年から始まったこちらのイベントでは、普段は立入禁止の大企業のビルから何気なく通過している隠れた名建築まで、所有者や有識者とも連携しながら紹介。街全体をミュージアムに見立てた活動は、神戸、京都、そして東京といった大都市にまで影響を与え、同様の活動が展開されています。そんなムーブメントの仕掛け人とともに大阪にあるいいビルを回遊し、鑑賞のポイントをお聞きしてきました。

-

高岡伸一建築家。近畿大学建築学部 准教授。大阪を主な対象に、近代から高度経済成長期に建てられた建築の再評価と利活用について、歴史と設計の両面から探求。一方では建築の価値を活かした都市再生や地域活性化にも取り組む。1950〜70年代にかけて建築されたビルを愛するグループ・BMC(ビルマニアカフェ)のメンバーで「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」(イケフェス大阪)の事務局長も務める。

高岡伸一建築家。近畿大学建築学部 准教授。大阪を主な対象に、近代から高度経済成長期に建てられた建築の再評価と利活用について、歴史と設計の両面から探求。一方では建築の価値を活かした都市再生や地域活性化にも取り組む。1950〜70年代にかけて建築されたビルを愛するグループ・BMC(ビルマニアカフェ)のメンバーで「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」(イケフェス大阪)の事務局長も務める。

大阪でも特に「いいビル」が目立つのは、キタからミナミにかけての市内中心部。名だたる企業のオフィス、街の顔ともいえる繁華街の周辺には高度経済成長期、大小たくさんのビルが建てられました。同じ大都市でも東京とは異なり、多種多様な建築が狭いエリアにぎゅっと凝縮されているのが特徴で、気軽な街歩きに最適な条件が揃っています。

まず最初に足を運んだのは官庁街にほど近い天満橋。高岡さん自身も思い入れがあるという「全面ミラーガラス建築」を案内してもらいました。

天満橋:OMM(旧大阪マーチャンダイズ・マートビル)

全面ガラス張りの横長建築が映し出す

“これぞ大阪!”な都市景観を味わおう

「OMM(旧大阪マーチャンダイズ・マートビル)」は、水都・大阪の象徴ともいえる大川河畔、中之島の剣先を臨むロケーションに建つビルで、京阪電鉄の本社が入居しています。地上22階、高さは78メートルで、1969年の竣工当時は西日本でもっとも高いビルとして話題を呼びました。建設の目的は、船場に代表される大阪の中心市街地にあった問屋街を、立体的に集積させること。著しい都市化を受けて、より効率的な土地利用を図るべく建てられたのがこのビルなのです。建造から30年を経た1989年には、外壁をミラーガラスのカーテンウォールで覆う大規模なリニューアルがなされました。

屋上からの眺望は期間限定ながら

ビルの内部にもチェックポイントあり

屋上の「OMMスカイガーデン」は、2021年に一般開放を終了。大阪の街並みを一望できる穴場だっただけに残念ですが、不定期で開催される特別公開をお見逃しなく。一方でいつでも足を運べる天満橋駅直通のビル内部にも、チェックしておきたいポイントがあります。

本町:御堂ビル

古き日の御堂筋の面影をいまにたたえる

スーパーゼネコンの“面目躍如建築”

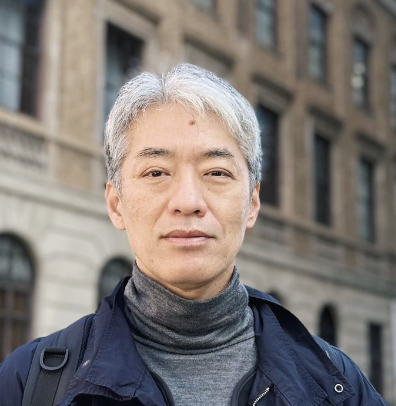

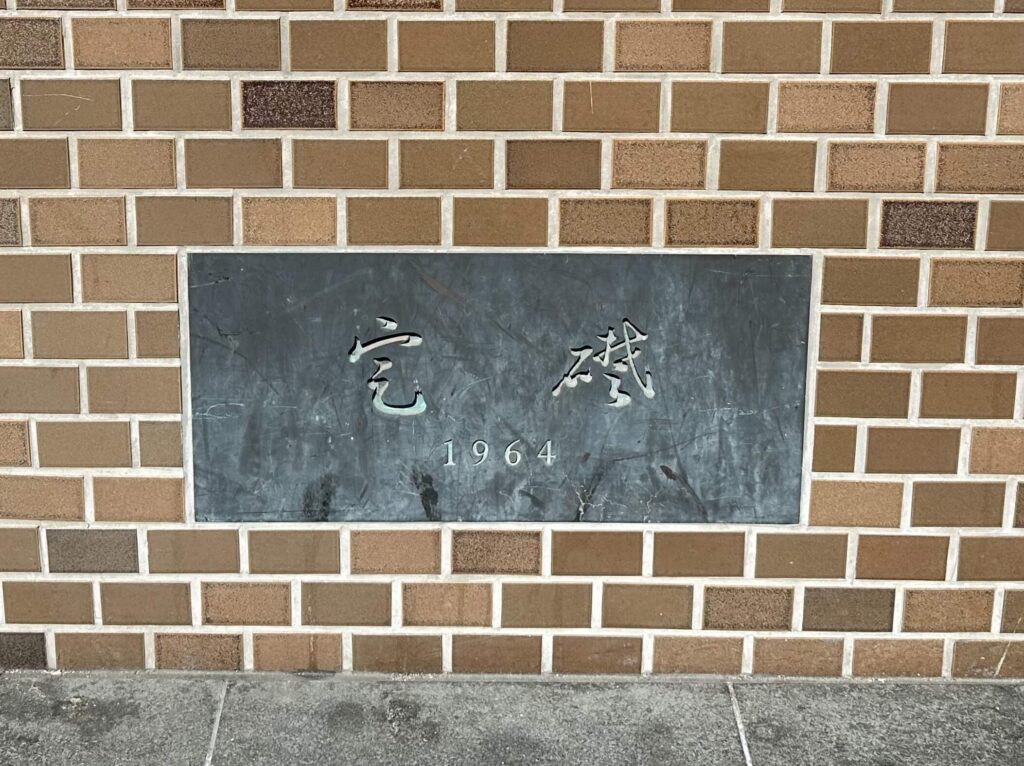

続いて訪ねたのは、スーパーゼネコンの一画をなす「竹中工務店」の本社が入居する「御堂ビル」。その名の通り、大阪のメインストリート・御堂筋に面しており、60年近くにわたり変わらぬ存在感を示し続けています。そんな目抜き通りの「大御所」建築は、去りし日の大阪の街づくりをしのばせる役割も担っています。

1970年代に入り、大阪にも目立つようになった超高層ビル。従前の高さ規制である31メートル、すなわち百尺の制約から解放された建物が登場する一方、御堂筋だけはその後も規制が継続されました。シンボルロードのスカイラインを統一し、そこに格式を醸し出していたのです。

“有田焼のタイル+ステンレス”で

土着性と建物としての軽快さを両立

大阪、関西において多くの大型建造物を手がけてきたゼネコンの本社ビルだけあり、そのしつらえにも特筆すべきものがあります。外観上の大きな特徴となっているのが、茶褐色のタイル。建設当時、竹中工務店で設計部長を務めていた岩本博行が、前任地の福岡で目にした有田焼のタイルが採用されています。

それとは対照的に、連続する窓枠にはシャープなステンレス素材を使用。しかもあえて前方にせり出させることで、自然と影が差すようになっています。これは全体に重厚な印象になりがちなタイル施工という技法をリズミカルに見せるための工夫。1階部分のセットバックも相まって、軽快な印象を与えます。

本町:綿業会館 新館

文化財の名建築に敬意を払いながら

“新館ならでは”の重圧を跳ね返す

近代建築が数多く建ち並ぶことで知られる「三休橋筋」に面する「綿業会館」は国の重要文化財にも指定される名建築。本館の設計は、大正から昭和にかけて活躍した建築家・渡辺節が手がけました。人々の視線は欧米の建築様式を巧みに取り入れた本館に向けられがちですが、約30年後に増築された新館にも建物としてのおもしろさが詰まっていると高岡さんは語ります。

新しい時代の要請に応える一方で

細部に宿る“渡辺イズム”をご覧あれ

装飾的な要素に欠けるかに見える新館ですが、ディテールに目をやれば凝ったつくりになっていることも分かります。BMCの著書『いいビルの写真集 WEST』の表紙に採用された塔屋が、その代表格。視線を上げると、そこには透かし彫りのブロックで構成されたオブジェのような塔屋が建っています。

江坂:大同生命江坂ビル

まるで“パビリオン”なアトリウムを備え

半世紀以上の歴史を重ねる都会のオアシス

いいビルが建つのは、何も大阪市内だけではありません。Osaka Metro 御堂筋線の江坂駅に直結する「大同生命江坂ビル」は半世紀以上前の建築ながら、当初から低層部に日本の植生を再現した吹き抜けのアトリウムを備える画期的なビルです。

アトリウムを構えるにあたっては、構造面での工夫も欠かせませんでした。そこで採用されたのが、建物の中心に太い柱を据えるセンターコア。ビルの重量を中心部に集中させ、1〜2階の薄いガラス被膜に負担がかからないようになっています。コンピューターが一般的でなかった当時は、構造計算はすべて人力によるもの。相当な労力を費やした末に、現在まで続く都会のオアシスが実現されているのです。

東西軸を意識して“いいビル”を探そう!

さて、ここまで4軒の「いいビル」を見てきました。いずれの建物も既存の大都市という文脈のうえに構築されたもの。ふと見ただけでは無味乾燥に感じられるビルも、周囲の景観との調和、地下を走る鉄道など、さまざまな制約を乗り越えて建てられているのです。このような営みを高岡さんは「建物の集積でできた都市に、どのような一手を打つか」と表現していました。

高岡さんによれば、船場に代表される大阪の都心部でいいビルを探すには、東西の「通り」を意識して歩けばいいとのこと。豊臣秀吉以降の大阪の街の成り立ちそれ自体が、大阪城から大阪湾へ続く東西軸を基調としているのがその理由です。日頃、足早に通り過ぎる道をゆっくり歩いてみれば、思いもよらぬいいビルが見つかるかもしれません。

- Text

- 関根デッカオ

- Photo

- トミモトリエ

- Edit

- トミモトリエ

- Direction

- 人間編集部

※掲載情報は2024年3月時点のものです。掲載店舗・施設に関する最新の営業時間は各店舗・施設のHPなどでご確認ください。