体験・イベント・スポットを探す

表示切替

-

大阪府立近つ飛鳥博物館

河内一須賀古墳群がある「飛鳥風土記の丘」に隣接し、日本古代国家の黎明期の歴 史を主要テーマに掲げる。仁徳陵古墳の復元模型を常設展示するほか、貴重な資料を幅広く公開。

歴史・文化 -

西行法師終焉の地 弘川寺 西行記念館

河内「願はくは花のしたにて春死なむ そのきさらぎの望月のころ」と詠んだ平安時代末期の歌人・西行がその歌の通り、桜の季節に生涯を閉じた地として知られています。境内には西行の墳墓や西行堂、本坊の奥には、西行像や西行にまつわる絵画、書、資料などを集めた「西行記念館」があり、西行記念館は期間限定で開館しています。

アート 歴史・文化 -

高貴寺

河内修験道の祖といわれる役行者が創建したといわれ、弘法大師や高僧たちが修行をした名刹です。中世には寺運大いに栄え、後に元弘の変の兵火で一時衰えましたが、安永年中、高僧慈雲尊者が復興。日本遺産に認定された葛城修験第二十五経塚などが残されており、別名「香華寺」の名にふさわしく、樹齢110年のしだれ桜をはじめ、さつきや椿、さざんかなどが四季折々に境内を彩ります。その静寂した空気の中で、写経や座禅などの体験をすることができます。

歴史・文化 -

岩橋山と日本遺産「葛城修験第二十四、第二十五経塚」

河内昔、役行者(えんのぎょうじゃ)が、現在の奈良県御所市に鎮座する一言主神(ひとことぬしのかみ)をはじめとする日本の神々に命じて、奈良県の吉野地方にある金峰山(きんぷせん)まで岩の橋を架けようとしたという伝説から「岩橋山」と名前がついたといわれています。山頂付近にある「久米の岩橋」と呼ばれる石が、この時の橋の名残であると言われています。また、山腹には「鍋釜石」「鉾立石」「胎内くぐり」などの巨石や奇石が点在し、古代のロマンを感じさせる巨石群を巡ることができます。令和2年に役行者がはじめて修行を積んだ和歌山県から奈良県にわたる修験道(葛城修験)が日本遺産に認定されました。

歴史・文化 -

全国的に珍しい双円墳「史跡金山古墳公園」

河内全国でも珍しい瓢形双円墳で、前方後円墳が衰退する古墳時代後期(6世紀末から7世紀初頭)の築造とされています。墳丘長85.8m、周濠を含む総長が102mと、双円墳では日本最大規模の大きさを誇る、国指定の史跡です。北丘の石室内には横穴式の石室があり、2 つの家型石棺が安置されていて、副葬品が出土しました。 南丘にも石室があることが確認されましたが、未調査のため中の様子などはわかっていません。1991 年に国の史跡に指定され、公園として整備・保管されており、憩いの場や歴史学習の場として親しまれています。

歴史・文化 -

ワールド牧場

河内人と自然と動物たちとの心のふれあいをコンセプトとして1989年にオープンしたウエスタンスタイルのレジャースポットです。乗馬が体験できるコーナーをはじめ、ヒツジ、ヤギ、ポニー、ミニブタ、アヒルなどとふれあえる放牧ふれあい広場や、ウサギなどの小動物と触れ合うコーナーなど、たくさんの動物たちが暮らしています。釣りや牛の乳しぼり体験など、子どもたちが喜びそうなスポットがいっぱいです。また、園内にはバーベキューのほか、天然温泉や宿泊可能なログハウスとコテージもあり、ファミリーで1日楽しく遊ぶことができます。

ネイチャーアクティビティ -

道の駅かなん

河内道の駅「かなん」は、大阪中心部から南大阪地域を通過し奈良と直結する広域幹線道路である国道309 号沿いに位置する道の駅です。 パーキングエリアには駐車場、トイレ、休憩所などがあり、ドライバーにくつろぎの場を提供しています。また、併設の直売所(河南町農村活性化センター)では、地場産にこだわった新鮮な朝どり野菜や、地元素材を使った、もち、米粉パン、ジャムなどの加工品を製造直売しています。

グルメ その他 -

富田林寺内町

河内大阪府で唯一、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定。国指定重要文化財の旧杉山家住宅、日本の道100選に選定される城之門筋など、江戸時代からの古い町並みが残る。

歴史・文化 -

龍泉寺

河内蘇我馬子の創建で弘法大師 が中興したとされる古寺。その 仁王門は鎌倉時代につくられ たもので、国の重要文化財。

歴史・文化 -

目白不動願昭寺

河内富田林市の東南部にあり、大阪府では唯一の五重の塔が立つお寺です。本尊の不動尊像は樹齢800年の楠から、10年の歳月をかけて彫り出されたものです。

歴史・文化 -

美具久留御魂神社

河内「大阪みどりの百選」に選ばれた緑豊かなお宮です。二上山雄岳と雌岳の間からのご来光は、春(4月6日頃)と秋ごろのみしか見ることができない絶景です。

歴史・文化 -

楠妣庵観音寺

河内楠公夫人が、夫・正成の湊川 戦死とその子・正行の四条畷 討死の後に出家し、草庵を結んで一族の冥福を祈ったところといわれている。

歴史・文化

-

大阪府立近つ飛鳥博物館

-

西行法師終焉の地 弘川寺 西行記念館

河内 アート 歴史・文化「願はくは花のしたにて春死なむ そのきさらぎの望月のころ」と詠んだ平安時代末期の歌人・西行がその歌の通り、桜の季節に生涯を閉じた地として知られています。境内には西行の墳墓や西行堂、本坊の奥には、西行像や西行にまつわる絵画、書、資料などを集めた「西行記念館」があり、西行記念館は期間限定で開館しています。

-

高貴寺

河内 歴史・文化修験道の祖といわれる役行者が創建したといわれ、弘法大師や高僧たちが修行をした名刹です。中世には寺運大いに栄え、後に元弘の変の兵火で一時衰えましたが、安永年中、高僧慈雲尊者が復興。日本遺産に認定された葛城修験第二十五経塚などが残されており、別名「香華寺」の名にふさわしく、樹齢110年のしだれ桜をはじめ、さつきや椿、さざんかなどが四季折々に境内を彩ります。その静寂した空気の中で、写経や座禅などの体験をすることができます。

-

岩橋山と日本遺産「葛城修験第二十四、第二十五経塚」

河内 歴史・文化昔、役行者(えんのぎょうじゃ)が、現在の奈良県御所市に鎮座する一言主神(ひとことぬしのかみ)をはじめとする日本の神々に命じて、奈良県の吉野地方にある金峰山(きんぷせん)まで岩の橋を架けようとしたという伝説から「岩橋山」と名前がついたといわれています。山頂付近にある「久米の岩橋」と呼ばれる石が、この時の橋の名残であると言われています。また、山腹には「鍋釜石」「鉾立石」「胎内くぐり」などの巨石や奇石が点在し、古代のロマンを感じさせる巨石群を巡ることができます。令和2年に役行者がはじめて修行を積んだ和歌山県から奈良県にわたる修験道(葛城修験)が日本遺産に認定されました。

-

全国的に珍しい双円墳「史跡金山古墳公園」

河内 歴史・文化全国でも珍しい瓢形双円墳で、前方後円墳が衰退する古墳時代後期(6世紀末から7世紀初頭)の築造とされています。墳丘長85.8m、周濠を含む総長が102mと、双円墳では日本最大規模の大きさを誇る、国指定の史跡です。北丘の石室内には横穴式の石室があり、2 つの家型石棺が安置されていて、副葬品が出土しました。 南丘にも石室があることが確認されましたが、未調査のため中の様子などはわかっていません。1991 年に国の史跡に指定され、公園として整備・保管されており、憩いの場や歴史学習の場として親しまれています。

-

ワールド牧場

河内 ネイチャーアクティビティ人と自然と動物たちとの心のふれあいをコンセプトとして1989年にオープンしたウエスタンスタイルのレジャースポットです。乗馬が体験できるコーナーをはじめ、ヒツジ、ヤギ、ポニー、ミニブタ、アヒルなどとふれあえる放牧ふれあい広場や、ウサギなどの小動物と触れ合うコーナーなど、たくさんの動物たちが暮らしています。釣りや牛の乳しぼり体験など、子どもたちが喜びそうなスポットがいっぱいです。また、園内にはバーベキューのほか、天然温泉や宿泊可能なログハウスとコテージもあり、ファミリーで1日楽しく遊ぶことができます。

-

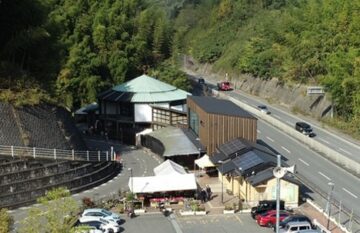

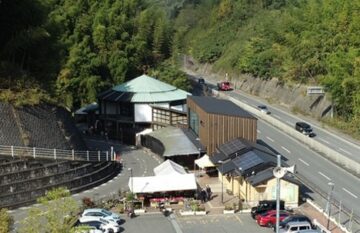

道の駅かなん

河内 グルメ その他道の駅「かなん」は、大阪中心部から南大阪地域を通過し奈良と直結する広域幹線道路である国道309 号沿いに位置する道の駅です。 パーキングエリアには駐車場、トイレ、休憩所などがあり、ドライバーにくつろぎの場を提供しています。また、併設の直売所(河南町農村活性化センター)では、地場産にこだわった新鮮な朝どり野菜や、地元素材を使った、もち、米粉パン、ジャムなどの加工品を製造直売しています。

-

富田林寺内町